Le management à l’ère de l’IA : entre défis à court terme et évolution à long terme

Résumé

· L'intelligence artificielle générative inaugure une quatrième révolution industrielle, déplaçant les capacités cognitives hors de l'entreprise.

· Les managers des secteurs digitaux doivent orchestrer la collaboration homme-algorithme en développant les compétences, transformant les processus, redéfinissant les fiches de poste et optimisant le dividende temps.

· Leurs responsabilités s'intensifient : garantir l'équité d'accès aux outils, maintenir l'éthique et démontrer la valeur réelle.

· Cinq scénarios d'évolution émergent d'ici 2035 : coach augmenté, orchestrateur de flux, éthicien-régulateur, designer de compétences et gardien d'écosystème.

· Le manager de demain devient l'architecte d'une alliance technologique et humaine, déterminant si cette transformation sera source d'épanouissement ou d'exclusion.

Tout comme le cloud, hier, a réécrit l’économie numérique en libérant l’informatique des murs de l’entreprise, l’IA générative inaugure aujourd’hui une quatrième révolution industrielle — celle qui ne délocalise plus seulement les serveurs mais les facultés cognitives. Le cloud a rendu possibles la synchronisation temps réel, le SaaS et, surtout, le télétravail massif, (les outils collaboratifs cloud ont servi de bouée de sauvetage aux organisations durant la crise COVID). L’IA, à son tour, déplace le centre de gravité : elle ne se contente plus de stocker et de transporter l’information, elle produit, résume, code, rédige, négocie.

Or, cette valeur provient quasi exclusivement du travail des “knowledge workers”, dont plus de la moitié des tâches routine (recherche, synthèse, première rédaction, debugging) peuvent déjà être accomplies par des agents IA. Les managers des secteurs à forte intensité digitale ‒ banques, télécoms, logiciels ‒ se retrouvent donc en première ligne, suivi de près par les managers des autres secteurs. Tous portent la responsabilité de redessiner les rôles, de répartir le dividende de productivité et de mettre en place les garde-fous éthiques.

Là où le cloud a exigé de savoir connecter des équipes dispersées, l’IA oblige désormais à orchestrer la collaboration homme-algorithme, un pas de géant qui justifie pleinement de parler d’une révolution d’égale ampleur, sinon plus, que celle du Cloud.

1. Management : Les défis immédiats de l’IA

1.1. Faire évoluer les compétences et apprivoiser l’IA comme co-équipière

Le premier défi consiste à dépasser le réflexe défensif qui pousse naturellement les équipes à percevoir l'IA comme une menace. Concrètement, cela implique de cartographier les tâches automatisables, de croiser cette analyse avec les aspirations et talents de chacun, puis de construire des parcours de développement des compétences éclairés par l'IA elle-même.

Le manager doit "normaliser" l'usage quotidien des copilotes dès l'intégration des nouveaux collaborateurs, en montrant explicitement comment l'outil complète - et non remplace - la créativité et le jugement humains. Dans la pratique, cela se traduit par des micro-rituels : une minute de partage "astuce IA" en début de réunion, un canal Slack dédié aux bonnes pratiques, un binôme senior-junior chargé de documenter les erreurs de l'algorithme et les moyens de les corriger.

La formation n'est plus un événement ponctuel, mais un flux continu que le manager doit alimenter et rendre visible.

1.2. Transformer les processus et conduire le changement

Avec l'IA, la performance ne dépend plus seulement de l'outil, mais de la fluidité du workflow de bout en bout. Le manager, qui connaît les rouages organisationnels, devient l'architecte de cette transformation. Sa première mission : cartographier visuellement chaque étape (entrées, décisions, sorties), puis identifier où l'IA peut supprimer une latence, une ressaisie ou un goulot d'étranglement.

La conduite du changement suit ensuite : tester sur un pilote réduit, mesurer les résultats, communiquer les gains et, surtout, construire un narratif qui donne du sens aux transformations. Le manager joue le rôle de traducteur entre data scientists, opérationnels et direction, garantissant que la solution reste compréhensible, mesurable et réversible si nécessaire.

1.3. Reconstruire les fiches de poste

Une fois les processus refondus, les intitulés traditionnels ne suffisent plus : l’IA fait émerger des métiers totalement nouveaux — prompt engineer, AI ethicist, orchestrateur d’agents, data-curator de jumeaux synthétiques, coach de réskilling — et reconfigure en profondeur chaque poste existant, du contrôle de gestion à la maintenance. Les fiches doivent donc devenir des documents vivants décrivant : le rôle central, le périmètre d’autonomie, les compétences IA requises, les indicateurs de succès… et même l’horizon d’obsolescence probable des tâches. Le manager les rédige en mode versioning : fichiers partagés, révisés chaque trimestre avec les titulaires, où l’on ajoute de nouvelles responsabilités (contrôle des biais, documentation des prompts, supervision des agents) et l’on retire celles qu’une IA prend désormais en charge. L’enjeu n’est pas seulement d’actualiser des titres ; il s’agit d’offrir à chacun une boussole de développement qui éclaire les compétences à acquérir et les contributions à forte valeur dans un paysage professionnel en perpétuelle évolution.

1.4. Capter le dividende temps et en faire un impact mesurable

L'IA promet de libérer du temps ; sans gouvernance, ces heures risquent de s'évaporer dans des réunions supplémentaires ou des rapports superflus. Le manager doit établir, dès le départ, les règles d'allocation du temps gagné : par exemple, 50% consacré à des projets à fort ROI, 30% à la formation continue, 20% à l'amélioration de la qualité de vie.

Il suit cet engagement par des métriques simples : heures économisées par personne, initiatives lancées, formations suivies, taux de satisfaction. Surtout, il rend ces chiffres publics et les relie à des récompenses collectives : primes sur objectifs IA, journées sans réunion, budgets d'expérimentation.

Cette approche transforme un gain virtuel en avantage concret pour l'entreprise et pour les salariés, cimentant la confiance indispensable à toute adoption technologique durable.

En orchestrant ces quatre chantiers, le manager se positionne comme médiateur éclairé : ni technophile aveugle, ni gardien d'un passé idéalisé, mais responsable d'un écosystème humain-machine où compétence, sens et efficacité progressent ensemble.

1.5. Les responsabilités accrues du manager à l’ère IA

À l’heure où l’IA épaissit la trousse à outils de chaque collaborateur, la responsabilité du manager se fait plus dense : il lui revient désormais de garantir que la technologie amplifie les talents sans les uniformiser. Concrètement, cela signifie ouvrir à tous l’accès aux nouveaux outils, former ceux qui doutent, protéger ceux que l’automatisation pourrait reléguer en coulisses.

C’est aussi cultiver un espace de dialogue où les peurs – perte d’emploi, biais algorithmiques, dilution du sens – sont nommées et traitées plutôt que balayées. En parallèle, le manager devient gardien de l’éthique : il doit s’assurer que les données collectées respectent la vie privée, que les modèles ne produisent pas d’injustices sournoises, et que les gains de productivité sont partagés, sous forme de temps pour apprendre, innover ou souffler.

Enfin, il lui incombe de démontrer la valeur réelle — non seulement en chiffres mais en bien-être, en créativité, en confiance — afin que l’IA demeure un vecteur d’émancipation collective plutôt qu’un simple moteur de performance.

2. Cinq scénarios long terme (2025-2035) pour le rôle managérial

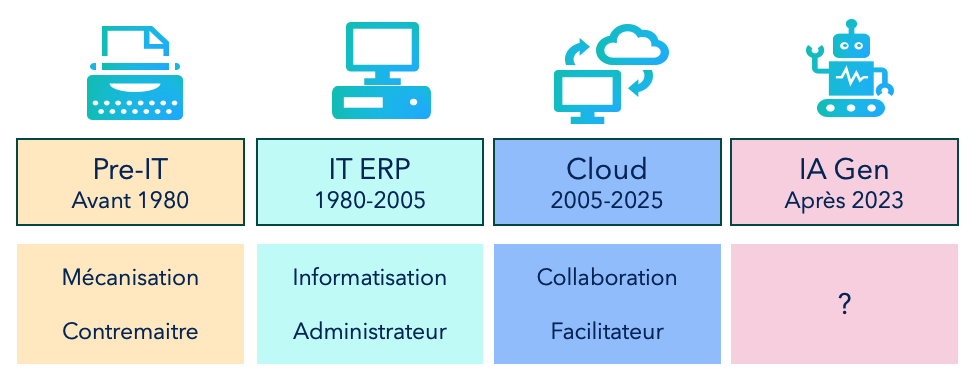

2.1. Évolution des types de management selon les ères technologiques

L'histoire du management reflète celle des révolutions technologiques. Du temps de la vapeur et des presses mécaniques, le manager ‒ alors appelé contremaître ou chef d’atelier ‒ régnait sur des machines rugissantes : son métier, c’était la présence physique, la discipline et la cadence ; on comptait les boulons, on chronométrait les gestes et l’autorité s’appuyait sur la proximité autant que sur la hiérarchie.

Arrive l’informatique des années 1960 : les premiers terminaux verts, puis les mastodontes ERP, transforment le chef en administrateur-process ; il parle désormais MRP, contrôle de stock, « taux de service », et passe plus de temps à paramétrer des écrans qu’à arpenter l’atelier.

À mesure que la puissance de calcul grimpe et qu’Internet déroule son Cloud, le management glisse vers la culture du coach : les tableurs vivent dans le cloud, les équipes sont distribuées, l’essentiel devient de faire grandir l’autonomie, d’animer un Slack plutôt qu’une pointeuse, d’écouter avant d’ordonner.

Aujourd’hui, avec les agents IA qui rédigent des comptes rendus et écrivent du code pendant notre sommeil, le manager se réinvente encore.

On peut envisager 5 scénarios plausibles pour l’évolution du rôle de manager.

2.2. 5 scénarios possibles à long terme pour le management à l’ère de l’IA

D’ici à 2035, cinq visages possibles du manager se dessinent comme autant de futurs alternatifs qu’il nous appartient de façonner.

Scénario 1 : Le coach augmenté

Dans le premier scénario, le coach augmenté, l’IA devient une sorte de micro-mentor personnel du manager, qui prépare les points clés avant chaque entretien, suggère des questions d’empathie et mesure, en temps réel, la qualité d’écoute ; délesté des tâches mécaniques, le manager peut enfin consacrer l’essentiel de son énergie à faire grandir les personnes et la culture.

Scénario 2 : l’orchestrateur de flux

L'orchestrateur de flux évolue entouré d'agents autonomes qui réalisent, signalent et recalent les micro-processus. Il concentre son attention sur l'harmonisation de l'ensemble - un peu comme un chef d'orchestre veille à l'équilibre des instruments plutôt qu'à la justesse de chaque note.

Dans ce scénario, la valeur ajoutée du manager se déplace vers la maîtrise du processus global. Son expertise consiste à cartographier chaque flux (données, décisions, compétences), à identifier leurs interdépendances et à garantir leur alignement sur l'objectif stratégique. Il analyse les points d'entrée et de sortie de l'information, anticipe les goulets d'étranglement, définit les seuils de délégation entre intelligence humaine et artificielle, et conçoit des mécanismes de contrôle intégrés.

Scénario 3 : le manager éthicien-régulateur

Troisième trajectoire : l’éthicien-régulateur. Dans un monde où les décisions algorithmiques frappent au portefeuille, à la réputation et parfois aux droits fondamentaux, ce manager-sentinelle devient la conscience de l’organisation ; il questionne les données, fait auditer les modèles et tranche lorsque la performance menace l’équité.

Scénario 4 : le désigner de compétence

Quatrième voie, celle du designer de compétence : son terrain de jeu n’est plus le reporting mais le capital-compétences ; il identifie la date de péremption de chaque savoir-faire, orchestre des “labs” de reskilling continus et mesure l’obsolescence comme on mesure la trésorerie.

Scénario 5 : le gardien d’écosysteme

Enfin, le cinquième scénario bouscule les frontières mêmes de l’entreprise : le gardien d’écosystème anime des équipes hybrides mêlant salariés, freelances, IA spécialisées et partenaires ouverts ; son rôle est de maintenir la confiance, d’assurer la fluidité contractuelle et de nourrir une raison d’être partagée bien au-delà des murs de la société.

Ces cinq portraits ne sont pas exclusifs ; il est probable que chacun de nous emprunte un peu à chacun selon le contexte, mais tous ont en commun de replacer le sens, la vigilance et l’apprentissage continu au cœur de la fonction managériale.

Le Manager de demain, architecte d'une nouvelle alliance avec l’IA

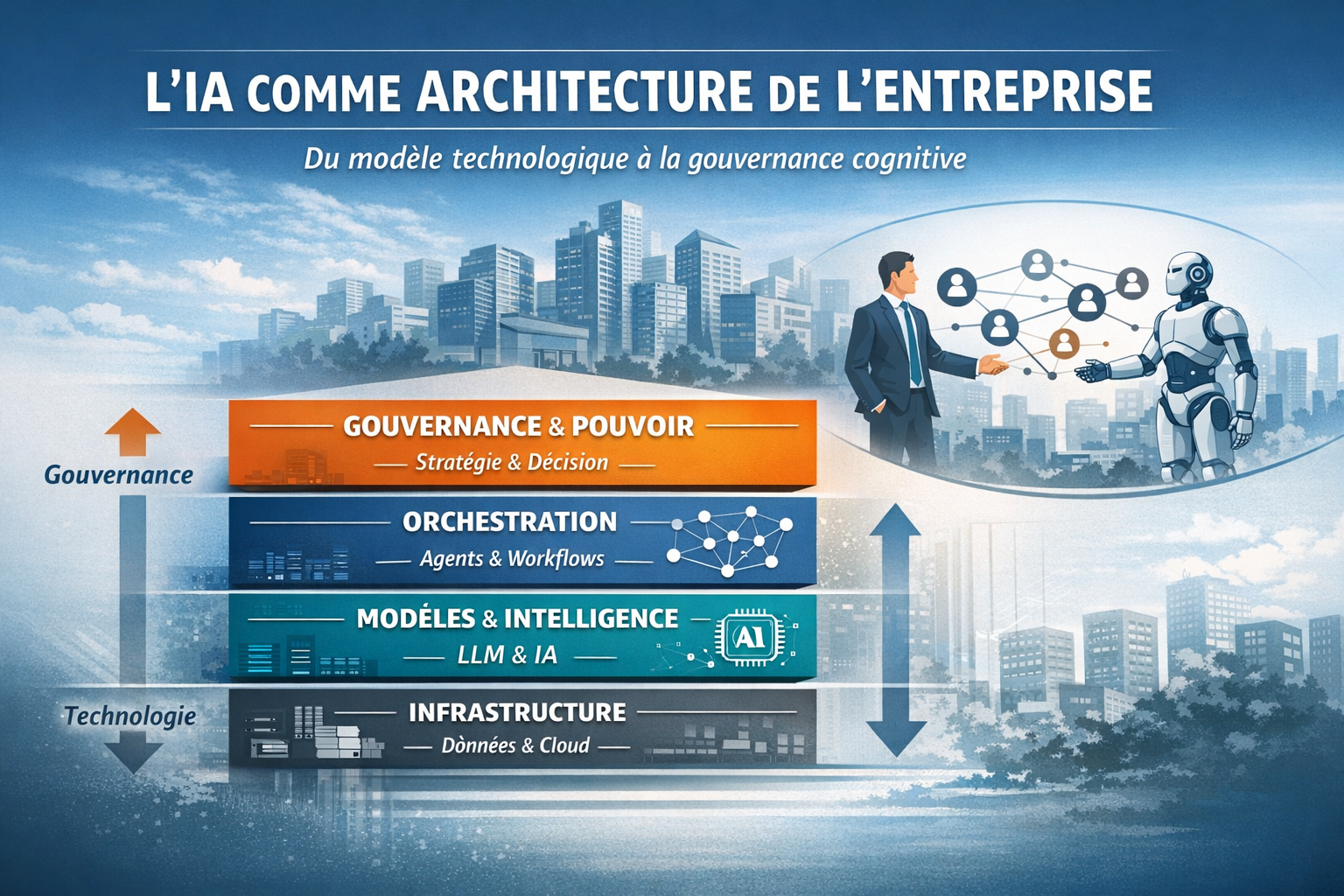

La révolution de l'intelligence artificielle redessine fondamentalement le contrat managérial. Si les précédentes révolutions industrielles ont modifié les outils et les processus, celle-ci transforme la nature même du travail cognitif et, par ricochet, l'essence du leadership.

Le manager de demain ne sera ni un simple superviseur d'algorithmes, ni un gardien nostalgique de l'ancien monde. Il émergera comme l'architecte d'une nouvelle alliance entre l'intelligence humaine et artificielle, capable de créer plus de valeur que la somme de ses parties. Cette mission exige une triple compétence : la maîtrise technique pour comprendre les possibilités et limites de l'IA, l'intelligence émotionnelle pour accompagner les transformations humaines, et la vision éthique pour garantir que le progrès serve l'épanouissement collectif.

Les défis sont considérables. Ils nécessitent de repenser simultanément les compétences, les processus, les rôles et la répartition de la valeur créée. Mais ils offrent aussi une opportunité historique : celle de libérer le potentiel humain des tâches répétitives pour le réorienter vers la créativité, l'innovation et le lien social.

L'enjeu n'est pas de choisir entre l'humain et la machine, mais de construire un écosystème où chacun excelle dans ses domaines d'élection : à l'IA la rapidité, la précision et l'analyse de masse ; à l'humain l'intuition, l'empathie et la capacité à donner du sens. Le manager devient le chef d'orchestre de cette symphonie technologique et humaine.

Le succès de cette transition dépendra de notre capacité collective à anticiper, former et accompagner. Car si l'IA transforme le travail, c'est bien le management qui déterminera si cette transformation sera source d'épanouissement ou d'exclusion, d'innovation ou de standardisation, d'émancipation ou d'aliénation.

L'avenir du management s'écrit aujourd'hui. Il appartient à chaque leader de choisir son rôle dans cette histoire en construction.

Lire aussi :

IA et RSE : Comment l’IA responsable transforme la stratégie ESG des entreprises

Quel avenir pour l’emploi à l’ére de l’intelligence artificielle ?

Comment l’IA transforme les ressources humaines. 5 transformations en RH